楔子

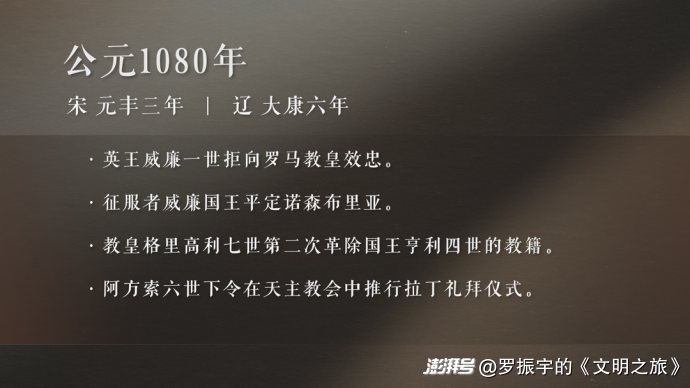

你好,这里是《文明之旅》,欢迎你穿越到公元 1080 年,大宋元丰三年,大辽大康六年。

这一年的大年初一清早,大宋朝东京汴梁老百姓还都在热热闹闹地过年呢,开封城的南熏门就走出了四个人,苏轼,还有苏轼的大儿子苏迈,还有两个押送他们的差人。去哪里啊?黄州。上一讲我们讲的是“乌台诗案”,苏轼坐了 130 多天的大牢,被贬为黄州团练副使,这就要去赴任,或者说得更直白一点,要赶赴被看押软禁的地方,黄州。

苏轼是上一年的年底才被放出来的,这才几天?至于大年初一就着急上路吗?年都不让过?是的。这是当时的规矩,贬谪命令一下,马上就要上路,以免节外生枝。

他们从大年初一开始走,到了陈州,就是今天的河南周口,短暂地住了几天。因为苏轼要在这里等一个人。谁啊?他的弟弟苏辙。因为乌台诗案,苏辙其实也被连累贬官,这也是匆忙赶来和哥哥见一面。

正月十一,兄弟俩相见,正月十四,再次分别。这一别啊,山高水长,何时再见?谁都不知道。但是临别的时候,苏轼还是写了这么几句诗给兄弟,“但余无所还,永与夫子游。此别何足道,大江东西州。”我没有什么可牵挂的,聚散无常,但是我在精神上永远和你在一起。这一别,你我也不过就是隔了一条大江而已,没有什么了不起。“此别何足道,大江东西州”,你听听,那个旷达的、凡事都能看得开的、什么处境下都开心得起来的、号称“不可救药乐观派”的“苏东坡”马上就要破茧而出了。

我们在这里也挥挥手和苏轼告别,祝他多多保重。等到了后年,公元 1082 年,等他写出那篇千古名文《赤壁赋》之后,我们再专程去黄州看望他。

这是元丰三年,到了年中的时候,大宋朝堂上还发生了一件大事,就是官制改革。因为这次改革发生在宋神宗的元丰年间,所以史称“元丰改制”。

隔了将近一千年,我们想看清楚这场元丰改制,是非常困难的。别说古时候的事儿了,就是今天一家小公司的组织调整,只要你站在外面看,其实都很难搞清楚它到底是为什么改、改了之后又达成了多少效果。道理很简单,任何一场组织变革,都会有各色人等把各种上得了台面、上不了台面的意图带进来:有的人要效率,有的人要权力;有的人要提拔特定的人,有的人要排挤特定的人;有的人在审时度势;有的人在计算得失;有的人在暗度陈仓,有的人在浑水摸鱼;有的人把它当作舞台,有的人把它看作赌局;有的人视为机会,有的人却视为灾难;有的人力图保存旧局面,有的人暗中筹谋下一步。所以,很多组织变革,不管开局的时候多么势在必行、多么大义凛然,改着改着,就会有各种因素掺杂进来,然后就是各种妥协,最后一看,往往还是煮成了一锅夹生饭。

就拿这次元丰改制来说,神宗皇帝手里举的旗帜是很高的,我们要复古,要往上追溯到周朝设立官制的初衷,要恢复到唐朝的官制。确实,这次改革表面上恢复了唐朝的三省六部制。但是,什么恢复?什么不恢复?那也是有选择的。比如,唐朝就没有什么专管军事的枢密院啊,那这次改革会不会也把枢密院裁撤掉呢?让兵权重归三省六部之一的兵部呢?

确实也有人这么提,但是神宗皇帝的说法是,那怎么行?我们老赵家祖宗就定了的,兵权要单拿出来,不能归行政部门管,要互相制约嘛。所以你看,改革的原则虽然是要复古,但是复哪个古?那是要看现实的需要的。文官官制,要听唐朝人的话;军事管理制度,那就只能听我老赵家祖宗的话了。

所以,这场元丰改制,刚开始的目的可能是很多重的。比如裁撤冗官、加强皇权、增强行政效率、减轻财政负担等等。但是等改完了一看,其他的效果都存疑,真正做到的只有一条,就是官制没有那么混乱了。

那这期节目,我们就来聊一聊:宋代的官制到底有多乱?为什么这么乱?更重要的是:这种乱,有没有它的合理性呢?

官制之乱

宋代的官制有多乱?

我们看电视剧的时候,一个官员好像就一个头衔,李尚书、张御史、王县令什么的。但是,在宋代不是这样,一个官员的头上,至少同时会顶着三种头衔。比如包拯,包青天,嘉祐二年的时候,如果他有工牌,上面应该是这么写的:“刑部郎中,龙图阁直学士,权知开封府”包拯。那么请问,这包拯到底是干啥的?平时在哪儿办公?是在刑部?还是龙图阁?还是在开封府?是不是有点乱?

其实,这三个头衔,对应的是宋代官制中的三个名分:官、职和差遣。我简单解释一下:

首先是“官”,比如包拯这个时候的官就是“刑部郎中”,这本来应该是他的本职工作。但是不好意思,到了宋代的时候,这个本职工作的意义已经不大了。你是户部尚书,按说应该管财政?不不不,你想多了,财政是三司的事儿,你户部管不着;你是刑部尚书?按说应该管司法?不不不,不麻烦你了,朝廷另行设了大理寺、审刑院,刑部没什么活儿可以干。没错,宋代的六部,吏部、户部、礼部、兵部、刑部和工部的职权已经被其他另设的机构给掏空了。那这个官,比如包拯的“刑部郎中”还有用吗?有用啊,你的工资待遇是按照这个级别领的啊。所以,这个“官”,有点类似我们现在说的“职级”,比如说体制内的部长、处长、科长,或者说互联网公司的 P5、P6、M3、M4。是这个意思。

再来看头衔的第二个词,这叫“职”,职位的职。包拯这个时候的职是“龙图阁直学士”,后来说的“包龙图打坐在开封府”,包龙图这个称号就是从这儿来的。职,你可以简单理解为荣誉称号,相当于今天的“工程院院士”、“省政府顾问”之类的。职,往往代表着皇帝对你的器重,以及你在文人圈的地位。一般来说,这种荣誉称号,主要是馆、阁、殿的学士名。比如“龙图阁直学士”、“资政殿大学士”,等等。

好,包拯头衔上还有第三个词儿,“权知开封府”,这就是差遣了,这才是包拯的实际职务,相当于今天的开封市市长。朝廷是真把他派到这个岗位上干活。但是你看那个词儿,权,在这里是“姑且、暂时、权宜之计、权且这样”的意思,听出来了吧?浓浓的临时感,“也没有更好的办法,先这么着吧”。那个“知”也是,你本职工作也不在这儿,但是,暂时也没有别的人,开封府的事儿,你就过问一下、知道一下就行啊。你听,还是浓浓的临时感。

但是,官名上虽然是这么写的,你可不能当真。差遣,就是朝廷对你的真实任用,你可得负责。

好,我们连起来再看一下:“官”,刑部郎中,这个只代表你的级别和工资水平;“职”,龙图阁直学士,这个只是个荣誉称号,证明你是皇帝身边的、受信任的、有学问的人;而“差遣”,权知开封府,这才是你真正要干的活儿。

说到这儿,你可能会疑惑了:为啥这么乱啊?明明有个官职,偏偏又不让干这个活儿;明明干这个活儿,又非说是临时的。为啥要这么设计?

其实,你切换到现实场景里,马上就懂了。

比如,你在一家现在的公司,你的正式职务是产品研发部门的副总,现在公司需要一个人去东南亚开拓市场,挑来挑去看中了你。但是你有顾虑啊:我这好不容易熬到产品研发部副总,我去人生地不熟的东南亚,万一干砸了怎么办?

公司 CEO 就做你思想工作:没事,你现在这个职务给你保留着,干砸了?没事,你随时回来啊。而且为了让你便于在当地开展工作,还给你加一个“公司首席产品专家”的头衔,具体负责东南亚的业务。你说,那行。CEO 这时候从抽屉里就掏出来给你新印的名片了:第一行写着,“公司产品研发部副总”,这就是刚才讲的“官”,你也不在这儿工作,就是个级别,代表你在公司体系里的地位。第二行写着:“公司首席产品专家”,这就是刚才讲的职,代表你的学术水平和公司领导的认可。第三行写着:“东南亚市场负责人”,这就是刚才讲的差遣,临时的,干得好大功一件,干不好随时回来。有了这张名片,你不就高高兴兴去上任了吗?

今天的公司都能这么处理人事调动问题,古人也一样啊。这么一捋,官、职、差遣这三种头衔分离的事儿,是不是也就不奇怪了?

你体会到了:朝廷设计一套官制,不是做一套军棋,每个棋子儿上写上“军长”、“师长”、“团长”就行了的。在真实的行政过程中,是有大量的棘手问题要处理,需要留下充足的动态调整空间。所以,各种临时性的安排就来了。

最常见的一种情况是:领导看中了某个人担任某个职务,但是他到了这个职位上,是不是胜任?周边的合作者是不是接受他?领导心里也不是特别托底。那怎么办?就得有个试用期。把看中的人临时调到这个职位上干干看,合适了就转正,不合适就再说,反正是临时的,大家都不丢面子。

所以你去看中国古代的官制,里面有大量的临时性任用官员的名词,比如,“护”“监”“典”“督”“检校”“试”“摄”“判”“知”“提举”“提领”“提点”“点检”“勾当”“管勾”等等。这里面,有的是隔壁的官员暂时兼着,有的是上级官员暂时代管,有的是低级别的官员暂时充任。目的都是试试看,等等看,让子弹飞一会儿,等确认合适了再正式任命。

我自己年轻的时候,就有这么个经历。我当时在一个大单位,年轻、资历浅,但是业务能力还可以。领导就让我去一个部门主持改革。但是我资历浅,不能服众啊。领导就同时任命了两个人,一个资历够的老同志到那个部门任正职,我任副职。但同时,又把那位正职老同志调开,去负责一个临时项目。我以副职身份在家主持日常工作。

你看,这个格局就很有意思了:首先,我被提拔了,肯定要摩拳擦掌干一番事儿。而且领导也暗示了,如果我干得好,那位老同志就不回来了,我就地转正。这就有了奋斗目标。其次,如果遇到自己资历声望不够的棘手情况,可以把那位老同志搬回来镇镇场子。毕竟他才是正职。再次,老同志平时不在,我可以完全按照自己的想法来搞业务改革,发挥我的长项,而且不受干扰。

你发现没有,在这个安排下,我们两个人都处于临时性的状态。但是这乱吗?不仅不乱,你站在领导的角度想想,这是在这种局面下的最好的安排。给每个人都保留了可能性,也给组织带来了弹性。

中国古代的官僚政治非常早熟,所有的执政者都特别会搞这一套。不管是雄才大略的政治家,比如武则天,还是穷途末路的执政者,比如唐代后期的那些皇帝,他们都会利用这种临时性的安排来达成政治目的。我们一个个地来看。

武则天要当皇帝,这可是在同时挑战两个传统啊:既要把姓李的皇帝换成姓武的皇帝,又要把男性皇帝换成女性皇帝,难度可想而知。那就要获得一大批新力量的支持。武则天往长安城一看,满长安都是关陇贵族的势力,这都是既得利益者,肯定不是我的基本盘。

得嘞,我走还不行吗?她把都城迁到了东边的洛阳。到了洛阳,武则天说,什么寒门不寒门的,只要支持我,来来来,都弄个师长旅长的当当。只要你有才能,我才不管你是不是世家大族出身呢。哦,你没有什么才能啊?不试试你怎么知道你没有啊?来,管你是谁,先弄个位置试着干了再说。你没有人举荐啊?来,我亲自面试。科举中的“殿试”,皇帝亲自考试,就是武则天发明的。

你殿试也没有门路啊?没关系啊,你自己举荐自己也行。官员没有正式的名额了?那还不好办,发明一些临时性的官职呗。没有员额,那就叫“员外”嘛,不算正式的嘛,还有一些称呼,比如“检校、敕摄、判知”,意思都是皇帝临时让你去管点事儿。这种员外官,甚至一拨就提拔了两千多。

听到这儿,你可能会说,这不是乱来吗?国家受得了吗?只要财政能支撑,没啥受不了的。虽然贪官污吏也多起来了,那武则天杀起人来也是不眨眼的。更重要的是,有些人才,像姚崇、宋璟、张柬之,这些后来盛唐时期的名臣,就是这么被提拔起来的。

更更重要的是,原来的门阀士族对权力的垄断,就这么被打破了啊。所以你看,雄才大略的政治家,要在官制上动手脚,不怕乱,一通大乱之后,才有新人的机会。

那还有一种情况,乱世中,甚至是穷途末路的执政者,也是要搞各种临时性的安排。

美国学者唐斯的这本《官僚制内幕》里面说得好,官僚制遇到困境,比如效率低、机构臃肿,用的办法都是一个:新建一个机构啊。你看书里面说的:新机构“它拥有足够的专家和足够的资源,它可以独立于日常运作的命令链条。它被豁免了几乎所有现存的控制、管制以及程序,并且可以自由创造它自己的控制、管制与程序。最后,它具有充分的优先特权来使用资源,资源配置无须直接与正规部门中其他的资源使用者竞争。”这效率不就起来了吗?

比如安史之乱之后,唐代中后期的官制,最突出的一个特点,就有了各种新建的临时性机构,甚至都不是一个机构,就是一个差事,你去替我把这事办了,也就是各种“使”。我们《文明之旅》节目在 1056 年那一期,就专门讲了“枢密使”这个职务的来历,你可以去参考一下。唐朝中后期,有学者统计,史料上记载的各种各样的使,有 350 多种。办大事,也是派个差使,比如讨伐叛军,就任命一个“招讨使”;办小事,也是派个差使,比如宫里冬天的木炭怎么采买,任命一个“木炭使”吧。这不是瞎举例子哈,杨贵妃的堂兄,著名的奸臣宰相杨国忠真就干过这个“木炭使”。所以小说里说,为了贵妃吃荔枝,专门任命一个“荔枝使”,这在唐朝是完全有可能的。皇帝想要做什么,与其行文到哪个部门,让他们去做,还要照顾到各种规矩,还要忍受各种效率低下,不如直接派人把事办了,没有固定品级、没有编制约束,却直接对皇帝负责,边界明确,效率很高啊。

现在你明白了,为什么大宋朝形成了如此奇怪的官制?朝廷正经部门的正式职位,什么也不用干,只跟官员的级别和待遇相关;而各种差遣,反而成了官员们的真正职务?

甭管是要搞深层变革,还是要解燃眉之急,绕过正式制度,另建临时制度,都是成本低、见效快的好办法。唯一的代价,就是会发生系统的熵增,不确定性越积累越多。中国古代官制从唐朝到宋朝,这 400 多年间,越来越多的临时性的安排,层层叠叠积累起来,就成了我们前面讲的那种情况:朝廷正式设立的官职,已经没有什么事儿干了,反而是临时性的差遣变成了官员的真正职务。

这种情况,把我们现在这位天子宋神宗看得好生焦躁:房间太乱了,我必须收拾一下!让所有的东西归位,必须要发起一次“元丰改制”。

那问题来了,这次大刀阔斧的“元丰改制”能从根本上解决官制混乱的问题吗?

头衔之惑

1080 年,我们讲元丰改制。

这场官制改革,其中的一个重要动作,就是要让官员的头衔和他真正干的活儿名实相符。说白了,就是对中央的各种差遣、各种临时机构来一个大清理,统统整合进三省六部的框架内,让官员回到正式机构去工作。

我简单捋一下,你就知道这次改革的力度了。

原来,朝廷人事部门,是吏部。后来衍生出一大堆新机构,比如东西审官院,三班院等等,把吏部给架空了。那怎么行?该撤撤、该并并,把人事权还给吏部。原来,朝廷的财政部门是户部,后来衍生出三司,现在也都撤销,财务工作还是还给户部;原来,刑部负责司法,后来衍生出来的什么审刑院,撤销,把职权还给刑部,等等等等。总之,经过元丰改制,唐代官制当中的三省、六部、九寺、五监都或多或少地恢复了实际功能。一个官员的头衔也没有那么复杂,那么文不对题了。

如果你是一位特别爱收拾房间的人,看见这个改革成果,心里会暗道一声:舒爽!各归其位、整整齐齐,多好!

但是,如果你去看后来中国官僚制度的演化,你会发现,这次收拾屋子,也没那么管用,渐渐地,各种临时性的安排,还是慢慢地冒出头来,房间还是越来越乱。比如元丰改制废掉了一个官职,“参知政事”,副宰相。你一听就知道这起初就是一个临时性的安排,你不是宰相,但你还是去参与一下国家大事吧,这才叫“参知政事”嘛。元丰改制就把这个职务废掉了,但是,到了南宋,这个职务又被设立了。再后来,什么明朝的大学士、清朝的军机大臣、还有地方官的巡抚、总督,本质上也都是形形色色的权宜之计的产物,皇帝为了解决某个难题,绕过正式制度,发明的临时差遣。

这也符合我们感受,古代的官员在正式场合亮出来的头衔往往都长得吓人。比如,清朝末年的曾国藩死了,要办葬礼,那他的完整头衔应该是什么?我给你念念:“皇清诰授光禄大夫、赠太傅、武英殿大学士、兵部尚书衔、两江总督、一等毅勇侯、太子太保、谥文正曾公”,这里面有散官、有赠官、有荣誉头衔、有本官、有加的头衔、有实职、有爵位、有虚衔、有谥号。这还不算他这辈子挣的那些恩赏,什么赏穿黄马褂、紫禁城骑马什么的。在葬礼上要是都写在牌子上,能摆出去半条街。这种头衔大乱炖,在我们现代人看来,这不都是官制混乱的产物吗?这到底是为什么呢?

前面,我们是从现实政治运作的角度来解释这个事,现在我们再换个角度,就从头衔本身的用处来做个解释。

先说个题外话。你会发现,不管是哪种文化里,人类都会给自己发明很长的头衔。比如 2022 年去世的英国女王伊丽莎白二世,她的正式头衔全写下来是这样的:

蒙上帝洪恩,大不列颠及北爱尔兰联合王国以及其他领土和属地的女王、英联邦元首、基督教的保护者伊丽莎白二世。爱丁堡公爵夫人、梅里奥内斯女伯爵,格林尼治女男爵、兰开斯特公爵、马恩岛领主、诺曼底公爵。最尊贵的嘉德勋位骑士团领主、最尊贵的巴斯勋位骑士团领主 ……

后面还有,光是各种勋章骑士团的领主头衔,就能报上十几个。

你可能感觉出来了,这种西式的头衔和中国古代官员的长头衔好像很不一样?是的。这里面有一个很本质的区别。

西式的长头衔,本质上是一种对财产权的宣示。就像伊丽莎白二世,我既是英国女王,我同时还是兰开斯特公国的私人领主,我还是马恩岛的领主,等等,每一个头衔都是我的一份财产,有一份算一份,是不重叠的。就像你要是今天的富豪,如果按照西式头衔的习惯,你就可以这么称呼自己:“北京万柳书院小区业主,上海陆家嘴汤臣一品几栋几号主人,杭州西湖湖景别墅物业持有人某某某”。要是不怕人笑话,你就这么印名片。

但是中国古代的头衔,就不是这么回事了。首先是皇帝,没有必要在头衔中说明自己的财产,“普天之下,莫非王土”嘛,全天下都是我的了,还需要再说我是“紫禁城业主”“天坛管理员”“颐和园园长”吗?多此一举啊。那普通的大臣呢?你连骨头都是皇帝的——没见古代大臣退休,都叫“乞骸骨”吗?把我这把老骨头还给我吧?——那请问,你还有什么不可剥夺的财产?你还写在头衔上给谁看?

那中国古代官员的那么长的头衔,意味着什么呢?有人说,很多都是虚的,没有什么实际意义。

放心,不会的,古人的很多花样,我们看不懂,并不是因为没有用,而是因为那些场景在我们现代人的生活中消失了,我们无法理解那些用处而已。

我举个例子,比如现代军队里的军衔。按说,都有营长、团长这样的职务了,为什么还要搞一个上校、少校的军衔?

是的,如果是日常带兵,确实有个职务就够用了。但是如果要考虑到战场上会发生的各种各样的场景,军衔的作用就大了。比如,两个营协同作战,一个营的营长是少校,另一个是中校,那好,在没有上级明确指令的情况下,按军衔等级来,中校营长自动拥有指挥权。这通常也合理,少校营长,一般来说都是刚刚晋升的,没有中校营长资格老、经验丰富。再比如,两支我方的军队在一个路口遇上了,都要过去,那谁先过?不用争,没有明确上级指令的情况下,听在场最高军衔的军官的。

你看,战场情况千变万化,军衔在这些场景下发挥的作用就太大了。

还是回到古代的官制:那一大长串的头衔,本质上就是在应对一个个不同的场景。什么场景呢?你想,一个古代的官员,看起来就是这么一个人,但他其实是一张庞大的社会网络中的一个节点,他和每一个其他节点的关系都是不一样的。那一大长串头衔,每一个词,其实都是在处理他在不同的关系维度里的和其他节点之间的相对位置。没有一个字是浪费的。

我举个例子,比如熙宁七年,王安石罢相之前的头衔是这样的:“推忠协谋同德佐理功臣、光禄大夫、行尚书礼部侍郎、同中书门下平章事、监修国史、上柱国、太原郡开国公、食邑三千一百户、食实封八百户王安石”,一共 58个字。你别嫌烦,我简单给你捋一下:

首先,“推忠协谋同德佐理功臣”,这叫功臣号,这个头衔的对话对象,是千秋万代的历史。你的官儿未必当得有多大,身份未必有多显贵,但是功臣号可以定位你的历史地位和朝廷对你的政治认可。

再来,“光禄大夫”,这个叫散官,这个头衔的对话对象,是所有的官员群体。一大堆各个部门的官员在一起,谁比谁地位高啊,横向就不好比啊,那就用这个散官阶级。每个阶级对应的特权和礼遇都不一样。比如穿衣服,最高的文官散官叫“开府仪同三司”,最低叫 “将仕郎”,一共是 29 个阶级,不同级别,能穿的衣服不一样。最显眼的,是衣服的颜色,高级官员穿紫色,然后是红色、绿色、青色,这么往下排。同样是紫色怎么办?再细分啊,你能戴玉带,我就不行。同样能戴玉带的呢?再细分,你能佩戴金鱼袋,我不能。这样,在大朝会上,我一眼看过去,就知道某个人的地位高低了。

再来,“行尚书礼部侍郎”,这看起来像是个官职名称,但是我们前面讲了,在宋代,这只是意味着官阶,叫“本官”。你可能迷糊了,前面那个“光禄大夫”散官,不也是官阶吗?跟这个本官有什么区别?

区别很大。简单说,散官是面子,本官是里子。散官代表的阶级,更多和朝会上怎么站,平时怎么穿,死了怎么葬,和这些礼仪性的事儿相关;而本官,更多和拿多少钱、什么情况下能晋升,等等实际利益相关。

我们再往下看:“同中书门下平章事”,这个不用说了,就是宰相称号,是王安石这个时候的差遣,或者说是实际职务,是要真干活儿、真负责的。整个 58 个字里面,这个词最核心。

再接下来,“监修国史”,看起来是个活儿,负责给国家编写史书嘛,但其实也是一个荣誉性的头衔,是“兼职”的“职”,这个头衔的对话对象,是文人群体。大家不仅是官员啊,大家还都是科举进士出身的文人士大夫啊。在这个群体里,怎么分三六九等呢?哎,那就看在那些清贵的舞文弄墨的场所,比如“馆、阁、殿”里的地位了,王安石这个监修国史的职,是第一等的,宰相专用。你要是仔细听前面讲的,包公包拯的那个“龙图阁直学士”也是这个序列里的,不过地位就要低一些了。

再接下来,我们解释简单一些:“上柱国”,这叫勋,“太原郡开国公”,这叫爵。看起来也都是荣誉头衔。但是如果追溯到早期,这两个头衔也有微妙区别,简单说,爵靠功劳,勋靠苦劳。你没有突破性的贡献,说得出个明确的理由,一般不能封爵。但是,如果你攒够年头,也没犯错误,这个勋还是可以一步步往上升的。当然,这只是个粗略的说法,这两个头衔在长期的历史演化后,到了宋代的时候,实际意义已经非常模糊了。

最后两个词,“食邑三千一百户、食实封八百户”,这是待遇,名义上给你三千一百户,但是朝廷没那么多钱,给八百户意思意思。

我这么一捋,你就明白了,这么长的头衔,其实没有一个字是多余的。在不同的场景下有不同的用处:一个官员自己待着,知道自己在不同的维度上都有奔头,很多官员聚在一起,比如开朝会的时候,大家知道怎么排序。对,这么多头衔名目,就是要解决这两个问题:个人有奔头,集体有次序。而整个体系,因此就有了弹性。

我举个例子:就拿宋代的官阶来说,朝廷要考核每个官员的表现,但是你懂的,大规模的普遍考核,最后往往都沦为走过场,你只要没有大的过失,三年一升迁,这是稳的。没关系,朝廷也不在乎给你这个确定性。你就慢慢往上走。而对你真实表现的评价,上级欣赏不欣赏你,都体现为派给你的差遣,也就是具体的职位。

你看,一个平庸但是资历够的官员,就说不出什么意见了,虽然没有重用你,但不还是在按部就班给你升官吗?再换个场景:某个官员犯了错误,必须要给个处分,但是上级知道,这个人还是挺能干的,这个岗位离不开他,那就可以给他降官阶,但是差遣不变。这就既严肃了纪律,又保证了政务的运行。

听到这儿,我估计你心里会嘀咕:是,是有道理,但是搞出这么一大堆啰里八嗦的头衔,还是过分了。你看现代社会里政府和企业,也有官僚系统啊,就不这样,不也可以正常运作吗?

是的,这就是传统社会和现代社会的最根本的区别。

今天我们讲官制和头衔,只讲了一些非常皮毛的知识,如果有兴趣深入了解,你可以去看阎步克老师的这本书《中国古代官阶制度引论》。这本书,我读下来,看到了一个非常深刻的洞见:“中国王朝不仅是一个为社会提供公共管理的“功能组织”,而且还是一个君臣结合谋生谋利的‘身份组织’。”

我们身在现代社会,默认大多数组织都是功能组织,是要干活的,是要讲效率的。那怎么办?用“科层制”加上“绩效管理”就够了。所谓科层,竖的一条一条叫“科”,横的一级一级叫“层”,这么切分完了,然后谁能干、谁功劳大就提拔谁。想要进一步优化,无非就是调整一下科层结构或者是激励方案,就行了。

但是,阎步克老师说,中国古代官僚体系不一样。你看他这个词儿用的,“君臣结合谋生谋利的身份组织”。把偌大的朝廷说得像个江湖帮会一样。但这句话可能也确实接近事情的本质。

中国的皇帝制度确立之后,虽然摧毁了封建贵族,但是,身份社会的本质并没有变:每个人都是靠身份,也就是靠对于某个团体的归属感活着的。皇帝要争取各种精英的合作,没有身份就要给他们发明身份,没有贵族了,就要有门阀,没有门阀,就要有勋贵,没有勋贵,就要有科举出身的士大夫,让他们互相认同,对外有排斥、有尊严感,对内有阶级、有鄙视链,这才能把他们捆绑在自己的战车上,合起伙来统治社会。

看懂了这个底层逻辑,你才明白为什么中国古代的官制会发明那么多头衔啊。

说白了,中国古代的官制,要处理的主要不是事儿,而是人。事可以简单分类,可以根据目标来简单排序。但是人之间的关系,就无比复杂,可以无限细分。官和民要分、士和吏要分、文和武要分、内宫和外朝要分、资历要分、功劳要分,等等等等。最后堆积起来一个巨大繁琐的官阶和头衔体系,这不是繁文缛节,这是身份社会的必然结果啊。

说完这么多,我自己是长舒了一口气,好庆幸自己只是在做节目,而不是真的穿越回了古代。

在现代社会,我们才有机会说:我凭自己的本事活着,我根据自己的本来意愿和他人签订契约、平等合作,用合作的成果来奖赏自我和贡献价值。这不就是梅因在《古代法》这本书里的名言吗?“所有进步社会的运动,到此处为止,是一个‘从身份到契约’的运动。”

而我们这个《文明之旅》节目,就是要顺着时光的线索,看看这个从身份到契约的文明进程,到底是怎么样一步步发生的。

好,我们下一年,公元 1081 年,宋神宗元丰四年再见。

致敬

公元1080年,我们借着“元丰改制”这个话题,聊了宋代的“官 职 差遣”这三重头衔,这是古人们处理身份问题的智慧。是的,谁在世上不都要追问“我是谁”这个问题吗,好,今天节目的最后,为大家背诵一段里尔克的诗:

《严重的时刻》此刻有谁在世上某处哭无缘无故在世上哭 在哭我此刻有谁在夜间某处笑无缘无故在夜间笑 在笑我此刻有谁在世上某处走无缘无故在世上走 走向我此刻有谁在世上某处死无缘无故在世上死 望着我

谨以这首诗致敬古往今来所有人,追问“我是谁”的那个时刻。

参考文献:

(宋)李焘:《续资治通鉴长编》,中华书局,2004 年。

(元)脱脱等撰:《宋史》,中华书局,1985 年。

(宋)苏轼著,孔凡礼注:《苏轼文集》,中华书局,2004 年。

(宋)司马光编著,(元)胡三省注:《资治通鉴》,中华书局,1956 年。

(宋)马端临:《文献通考》,中华书局,2006 年。

(后晋)刘昫等撰:《旧唐书》,中华书局,1975 年。

张祎、方诚峰主编:《知宋·宋代之政治制度》,浙江人民出版社,2024 年。

邓小南:《宋代文官选任制度诸层面》,中华书局,2021 年。

阎步克:《中国古代官阶制度引论》,北京大学出版社,2021 年。

郭瑞祥:《大宋文官:变法视角下的宋朝士大夫观察》,现代出版社,2021 年。

龚延明:《宋代官制辞典》,中华书局,2017 年。

黄惠贤、陈锋:《中国俸禄制度史》,武汉大学出版社,2012 年。

宁志新:《隋唐使职制度研究》,中华书局,2005 年。

[美] 安东尼·唐斯:《官僚制内幕》,中国人民大学出版社,2016年。

[英] 梅因著,沈景一译:《古代法》,商务印书馆,1959 年。

屈武亮:《“恩差”与宋代官制演进中的权力关系 ——以添差官、侍从官和兼官为例》,《社会科学》2023 年第 10 期。

田志光:《宋代宰辅贴职考辨》,《社会科学战线》2020 年第 4 期。

龚延明:《宋代崇文院双重职能探析——以三馆秘阁官实职、贴职为中心》,《北京大学学报》(哲学社会科学版)2016 年第 4 期。

古丽巍:《北宋元丰改制“重塑”尚书省的过程》,《中国史研究》2015 年第 2 期。

田志光:《北宋中后期“三省—枢密院”运作机制之演变》,《史学月刊》2012 年第 3 期。

刘后滨:《“正名”与“正实”——从元丰改制看宋人的三省制理念》,《北京大学学报》(哲学社会科学版)2011 年第 2 期。